Tutto pronto per un appuntamento attesissimo ogni anno da tanti appassionati della bellezza unica del nostro Paese. Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 tornano le Giornate FAI d’Autunno, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce con visite a contributo libero in 700 luoghi speciali in 360 città dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni, dai centri storici alle province, da Nord a Sud della Penisola. E in provincia di Belluno?

Il post per celebrare i cinquant’anni dell’evento:

Giornate FAI d’Autunno 2025

Le Giornate FAI garantiscono l’opportunità unica di scoprire un’Italia meno conosciuta e di esplorare siti generalmente inaccessibili dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi che ugualmente raccontano la cultura millenaria e multiforme del nostro Paese. Un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato e raccontato.

È questa la missione del FAI: “curare il patrimonio raccontandolo” a cominciare dai suoi 72 Beni aperti al pubblico durante l’anno, ma ampliando e arricchendo questo racconto proprio in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, quando 700 luoghi saranno aperti in tutta Italia grazie a migliaia di delegati e volontari del FAI e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio.

Le Giornate del FAI offrono un racconto unico e originale dei beni culturali italiani, che risiede nella loro Storia intrecciata con la Natura, nei monumenti e nei paesaggi, nel patrimonio materiale e immateriale, e nelle tante storie che questi possono raccontare, che insegnano, ispirano e talvolta anche commuovono.

I luoghi inaccessibili in provincia di Belluno

Intanto, CLICCATE QUI se volete fare una ricerca in qualsiasi zona d’Italia sui 700 luoghi speciali in 360 città delle Giornate FAI d’Autunno.

Tra le visite esclusive nelle Giornate FAI d’Autunno a Belluno si trovano:

MONTE FONTANA SECCA. SETTEVILLE

Monte Fontana Secca è un’area di 150 ettari di bosco e pascolo d’alta quota particolarmente importante dal punto di vista storico perché scenario di una tragica battaglia durante la Prima Guerra Mondiale (22 novembre 1917) – come attestano documenti storici e reperti bellici ancora emergenti dal terreno – che vide gli Austriaci occupare la vetta e costruire trincee, ben visibili lungo la mulattiera che costeggia il crinale, e la prima linea italiana arretrare verso valle con numerose perdite umane.

La malga Fontana Secca a quota 1461 m. è un tipico esempio di alpeggio legato all’antica usanza della transumanza, ovvero della migrazione stagionale delle mandrie e dei pastori dalle stalle di fondo valle o di pianura ai pascoli di montagna. Qui pascolavano le vacche Burline, una razza bovina in via di estinzione legata a due prodotti tradizionali del Grappa: i formaggi Morlacco e Bastardo. Negli ultimi trent’anni i pascoli di Fontana Secca sono stati progressivamente abbandonati, e gli edifici si trovano oggi in condizioni di avanzato degrado.

Grazie alla donazione dei fratelli Collavo nel 2014, il FAI sta lavorando concretamente per raggiungere un ambìto obiettivo: tutelare e promuovere i valori ecologici, storici e culturali di questo straordinario esempio di paesaggio alpino. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale prevede infatti la riattivazione dell’alpeggio con la riqualificazione dei pascoli e delle aree forestali. Inoltre, la Malga Fontana Secca, ospiterà le attività tradizionali dell’alpeggio (allevamento stagionale di bovini e produzione casearia) e diventerà un fondamentale punto di sosta per gli escursionisti che percorrono l’Alta via degli Eroi, offrendo servizi essenziali di accoglienza e bivacco.

Accesso consentito dalle 10 alle 16 con video racconto. Durata del videoracconto: 20 minuti Servizio ristoro non presente. Si consiglia abbigliamento da montagna adeguato per la visita alla Malga. Da Setteville (BL) prendere la SP 10 salendo fino alla trattoria “Da Miet”. Proseguire sulla SP 141 a salire, fino Forcella Bocca di Forca.

COLLEZIONE PRIVATA ANELLI MONTI. BELLUNO

La collezione si trova a Tisoi, immersa nel paesaggio rurale bellunese. È ospitata in una dimora rurale cinquecentesca, tipico esempio di architettura della Valbelluna con ballatoi e poggioli lignei, che domina un contesto naturale e agricolo di grande valore ambientale, ai piedi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

La raccolta è frutto della passione di Carlo Anelli Monti, collezionista bellunese che nel corso degli anni ha riunito un vasto patrimonio di oggetti storici e cimeli, ancora in corso di catalogazione. La collezione è ospitata nella dimora di cui è oggi proprietario, dichiarata di particolare interesse culturale dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1964 come raro esempio di architettura rurale cinquecentesca della Valbelluna.

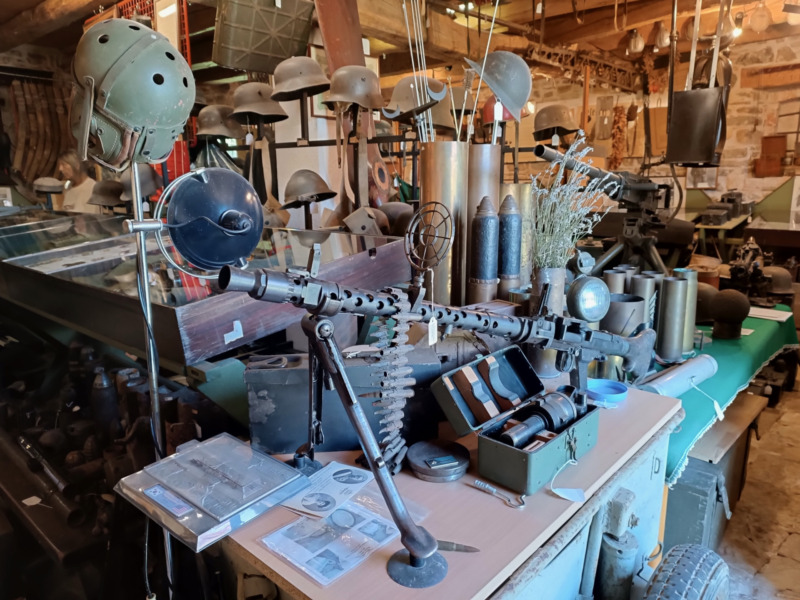

L’edificio presenta uno spartito centrale con doppio ordine di balaustre lignee, sorrette al piano terra da due originali colonne in pietra, il tutto coperto dall’aggetto del tetto. I locali espositivi occupano un’ala laterale, un tempo adibita a fienile e rimessa agricola. La collezione si articola su due livelli: – Piano terra: cimeli dalle guerre d’Indipendenza alla Seconda guerra mondiale, con armi, materiale bellico, uniformi (tra cui una camicia garibaldina), mostrine, distintivi, medaglie, editti e documenti. – Piano superiore (ex fienile): ampia raccolta di armi da fuoco e bianche, autografi, onorificenze e reperti che spaziano ben oltre la storia nazionale, toccando l’Impero Asburgico e prussiano, l’Etiopia e l’Eritrea. Tra i pezzi di maggior rilievo figura un autografo di Isabella di Castiglia. Per maggiori info clicca QUI.

EX SEMINARIO VESCOVILE. FELTRE

Il complesso si trova nel centro storico di Feltre, a ridosso della Cattedrale di San Pietro, affacciato su Piazza Matteotti. Sorge sul sito dell’antico convento delle clarisse di Santa Chiara (1297), in un tessuto urbano che intreccia storia religiosa, architettura e funzioni educative. La città, circondata dal paesaggio delle Dolomiti Bellunesi, offre una cornice di grande suggestione, con il suo centro rinascimentale ricco di palazzi affrescati, chiese e scorci naturali che ne fanno uno dei luoghi più caratteristici della Valbelluna.

Il Seminario di Feltre venne fondato nel 1593 dal vescovo Jacopo Rovellio, in attuazione delle disposizioni tridentine, con programma di studi gesuitico. Dopo varie sedi, nel 1845 l’architetto Giuseppe Segusini ristrutturò l’ex convento di Santa Chiara, donato dall’imperatore Ferdinando I. L’istituto mantenne per secoli la sua vocazione educativa: dal ginnasio vescovile aperto anche ai laici (1811) al seminario minore (1909). Qui studiarono anche Albino Luciani (1923-1928) e Luigi Negrelli (1799-1858). Dal 1990, in seguito alla crisi vocazionale, la struttura è divenuta convitto per studenti e sede universitaria, conservando dunque la sua funzione formativa.

Il complesso, ristrutturato da Giuseppe Segusini, presenta linee sobrie ed equilibrate. Di particolare rilievo la chiesa di San Luigi Gonzaga (stesso architetto), in stile neoclassico, ad aula unica con cupola, archi e colonne, affacciata su Piazza Matteotti. L’interno conserva affreschi di Giuseppe Modolo e una pala con la Vergine tra San Luigi e San Tarcisio; apparteneva invece alla chiesa l'”Assunta” (1702) di Andrea Brustolon, oggi al Museo Diocesano. Nella cappella e nella biblioteca del seminario (fondata dal vescovo Polcenigo nel 1688) si custodivano manoscritti, cronache e collezioni donate da religiosi e intellettuali, tra cui Giacomo Dei e lo stesso Segusini. Clicca QUI per maggiori informazioni.

CHIESA DI SANTA CATERINA. PONTE NELLE ALPI

Arroccata su uno sperone roccioso che domina il Piave, la chiesa di Santa Caterina accoglie chi percorre la via d’Alemagna, antica direttrice di transito tra Veneto, Tirolo e Germania. La posizione, scenografica e strategica, colloca l’edificio al centro di un paesaggio che intreccia natura, vie di comunicazione e scambi culturali, nel cuore della Valbelluna.

Le prime attestazioni documentarie risalgono al 1370, ma la chiesa era già officiata dai primi decenni del XIV secolo. La sua decorazione interna si deve a una committenza nobiliare locale del Trecento. Nei secoli successivi l’edificio ha mantenuto la sua funzione di culto, arricchendosi nel 1594 dell’altare ligneo dorato della bottega di Jacopo Costantini, con le statue di Santa Caterina, San Nicola e Sant’Antonio Abate.

La facciata semplice, con piccolo campanile “a cavaliere”, cela un tesoro inatteso: un ciclo di affreschi trecenteschi, tra le testimonianze più antiche della pittura in Valbelluna. Realizzati da più mani, gli affreschi mostrano influssi bizantini, veneziani, dalmati e l’innovazione giottesca introdotta a Padova. Sulle pareti e sulla controfacciata si susseguono figure di santi e scene evangeliche: San Martino e il povero, la Crocifissione, il Cristo alla colonna, la Flagellazione, la Natività, con l’inedito motivo delle due levatrici (una aureolata, simbolo di fede, e una priva di aureola, simbolo di incredulità). L’impianto volumetrico e lo stile rivelano l’arrivo in area bellunese del nuovo linguaggio giottesco, fino ad allora sconosciuto. QUI per orari.

LEGGI ANCHE:

Giornate FAI d’Autunno 2025: oltre 700 luoghi straordinari aprono in tutta Italia